雑誌「珈琲と文化」2020年7月号に拙稿が掲載されたので転載します。コーヒーと土壌についてです。ご笑覧ください。

日本のテレビ局はハワイがお好き。頻繁にハワイ特集をする。コナコーヒーも取り上げられる。コーヒー畑で日系人のおじさんがコナのコーヒーが美味しいのは、この溶岩台地の土が秘訣と自慢するシーンは番組作りの定番だ。

コーヒーショップで働く友人が日本のテレビ局の取材を受けた。カメラに向かい、コナコーヒーが美味しい理由を並べたが、なかなかOKがでない。最後に火山灰土壌の話をしたら、ディレクターが「そうそう、それを一言で簡潔にお願いします」と、撮り直しになった。最初からそれを撮りたかったらしい。観光名所のキラウェア火山と話が繋がるし。

確かに、コーヒー産地はハワイ島コナの他にも、キリマンジャロ、ジャワ島、グアテマラなど火山の近くが多い。コーヒー関連の本にも、コーヒーは火山灰土壌で良く育つと書いてある。どうやら日本のコーヒー愛好家には常識らしい。

コーヒーに適した土壌は有機物や腐植(有機物が分解した物)が多く、ミネラル豊富、保肥性、保水性、透水性に優れ、弱酸性の土壌。火山灰土壌はこの条件を満たしている。世界の土壌を12種類に分類すると、火山灰土壌は世界中で1%以下しかない珍しい土壌。熱帯・亜熱帯の火山、南国の山奥、人里離れた秘所、異国情緒たっぷりの珍しい土壌でコーヒーは育つと想像すると、なんだか、神秘的でありがたみが増す。コーヒー本の著者もテレビのディレクターもそれを狙っているように感じる。

実は火山灰土壌の学術名はAndosol。一説には、その語源は日本語の「暗土」。ただし、暗土をアンドと呼ぶことは一般的ではなく、実は調査に関わった「安藤さんの土」という説まである。日本では古くから「黒ぼく土(くろぼくど)」と呼ばれる。おそらく、コーヒー本の著者もテレビディレクターもそんな単語は知らないかもしれないが、農家なら誰でも知っている。日本を代表する畑の土だ。日本のテレビ番組で農家のおじさんがフカフカで粘り気のある黒い土を手に取り「この畑は土が良い」と自慢する土は、コナのコーヒー農家のおじさんが手に取る土と同じ種類だ。

火山灰土壌は活火山近郊の若い土壌。火山国のコーヒー産地や日本では常に火山からの新たな噴出物が供給されるのでミネラルが多い。また腐植(動植物の死骸が分解した物)も多い。熱帯・亜熱帯の温暖で雨の多い地域では、微生物が活発で、有機物はドンドン分解され消滅するので、やせた土になりやすい。だが、火山灰土壌の粘土(アロフェン)は、有機物が完全に分解される直前の腐植を強く吸着して、それ以上の分解を防ぐ。これにより腐植が豊富となる。腐植は黒いので日本の土は黒い。ころころっとした団粒構造を持ち、保水性と透水性が高い。踏むとボクボクと音がするので黒ぼく土。沖縄や小笠原を除いて、黒ぼく土は北海道から九州まで全国にある。世界には少ないが、日本では最もありふれた土だ。

コナに視察に来た日本のカフェのオーナーが、「この火山灰土壌が良いんですよね」と、憧れの眼差しでコナの土壌を見つめる。しかし、青い鳥、いや、黒い土はすぐそばに居た。

もちろん日本人なら誰もが日本の土は火山灰土壌だと知っている。しかし、日本のコーヒー業界の人は、日本の火山灰土壌とコーヒー産地の火山灰土壌とが同じ種類であることを、はっきりとは認識していないのではなかろうか。市販のスペシャリティー・コーヒーに、「〇〇農園はコーヒーの栽培に適した肥沃な火山灰土壌」云々との説明を頻繁に見かける。肥沃な火山灰土壌?日本語としてなんだか変。形容矛盾だ。

火山灰土壌(黒ぼく土)は、確かにミネラルと腐植が豊富。団粒構造をなしていて、保水性や透水性に優れている。フカフカして粘り気もある。しかし、酸性で、かつ、粘土にリン酸が吸着して植物がリン酸を吸収できないので、施肥が必要な問題の多い土壌だ。決して肥沃ではない。

世界の12種類の土壌のなかで、最も肥沃なのはチェルノーゼム土壌。つまり、穀倉地帯のウクライナ、北米のプレーリー土、中国東北部の黒土、アルゼンチンのパンパ土など。穀物がどんどん育つ。土の王様だ。次いで、黄土高原の粘土集積土壌、インドのデカン高原やエチオピア高原のひび割れ粘土質土壌も肥沃。我らが火山灰土壌は色が黒く(腐植が多い証拠)て肥沃そうに見えるが、さほど肥沃とはいえない。他のコーヒー産地のブラジルやアフリカのオキシソル土壌やベトナムの強風化赤黄色土よりはましだけど。

黒ぼく土は、ずっと日本の農民を悩ませてきた。戦後になって、石灰による酸性度の改良と大量のリン酸の施肥で、ようやく肥沃となった。日本人にとって、「お代官さまー、今年はオラの畑じゃあ、菜も大根もなーんも育たねかっただあ。どーか、ご勘弁くだせー。」という時代劇の台詞は、誰もが知っている民族の記憶と言っても過言ではない。

大岡越前守の時代に青木昆陽が桜島の火山灰降りしきる薩摩でも育つサツマイモを江戸近辺の痩せた黒ぼく土に持ち込んだというのは時代劇で繰り返し使われるテーマだ。(最近は青木昆陽の功績というのは疑問視されているらしい)。逆に言えば、サツマイモぐらいしか育たない土だ。

落語に登場する長屋の八つぁん熊さんが、たな賃を滞納しても大家さんから叩き出されないのは、大家は長屋のトイレの糞尿(下肥)を江戸近郊の農家に売って収入を得ていたから。大腸菌や寄生虫などの衛生上のリスクを冒してでも、そこまでしないと野菜は育たない。そういう土だ。

昭和初期には、満州の肥沃な土壌を求めて開拓団が入植した。逆に、戦後、開拓団が引き揚げて日本へ逆入植して苦労したのが、日本の黒ぼく土。満州の肥沃な黒土と見た目は似ているのに、満州のようには作物が育たない。

テレビで農家のおじさんが黒ぼく土を自慢するのは、そんな厄介な土を懸命に世話していることの裏返し。我々日本人は、かくも土に苦労した歴史と文化を共有している。なのに、コーヒー業界の常套文句「肥沃な火山灰土壌」とは、これ如何に。農民の苦難をもうお忘れか。

火山灰土壌は数万年単位の短い期間で劣化する。ミネラルも抜け落ちる。コーヒー産地の熱帯地方では、常に新たな火山灰が提供される標高の高い所には火山灰土壌があるが、標高が下がるにつれて、さらに痩せた土壌に風化する。つまり、周囲の標高の低い痩せた土地に比べれば肥沃だから、中南米のコーヒー農家は「肥沃な火山灰土壌」と自慢したくもなるのだろう。スペイン語ならばそれほど違和感がないのかもしれないが、それをそのまま日本語に訳して使うから、奇妙に聞こえる。

確かに、コーヒーは火山灰土壌が好きだ。第一に、保水性、保肥性、透水性に優れている。コーヒーは根腐れしやすいので水はけが良い所が良い。第2に、ミネラル豊富である。一方、粘土がリン酸を吸着するのが問題点。野菜などは火山灰土壌に吸着されたリン酸を吸収する能力が低いが、樹木の根は土壌に吸着されたリン酸を溶かし出す能力が高い。第3に、コーヒーは弱酸性土壌に適している。第4に、火山灰土壌は標高の高い所に集中していて、火山灰土壌の土地はコーヒーに気候が合っている。

だが、火山灰土壌がコーヒーに最適とも思えない。他のコーヒー産地にはより肥沃な土壌の国もある。たとえ火山灰土壌でも肥料を与えないと土壌は枯れる。野生のコーヒーの木のように森の中で大木に囲まれていれば、森の落ち葉がコーヒーに十分な栄養を与えるが、商業的にコーヒーを生産するには、何らかの形で栄養を与えなければならない。怠れば栄養不足で痩せた味になる。「肥沃な火山灰土壌」と威張る中南米のおじさんは、実は心の中では「日本人さまー、今年はオラの畑の火山灰土壌では栄養が足りなくて、コーヒーは育たねかっただあ。ご勘弁くだせー。ポルファボール」と思っているかもしれない。

コーヒーの産地が全て火山灰土壌なわけではない。むしろ少数派。他の土壌でも、きちんと栄養管理を行い、保水性と水はけが良く、弱酸性の土壌であればコーヒーは育つ。

まず第一に、日本で人気のジャマイカのブルーマウンテン地方は石灰質土壌で火山灰土壌ではない。

次にアラビカ種の原産地といわれるエチオピア。国連食糧農業機関(FAO)の土壌マップ(http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/faounesco-soil-map-of-the-world/en/)を見る限り、エチオピアのコーヒー産地にはイルガチェフ周辺の僅かな地域を除いて火山灰土壌はない。Jimma、 Tepi、 Sidamo、 Harrarにもアラビカ種の原産地と言われるKaffa地区にもない。大地溝帯に噴出した玄武岩台地で、確かに大昔の溶岩由来だが、火山灰土壌ではない。ひび割れ粘土質土壌や粘土集積土壌が入り組んだ肥沃な高原だ。コーヒー農家としては、そんな土で一度コーヒーを育ててみたいものだ。

隣国のイェメンにも火山灰土壌はない。加えて、カネフォラ種の原産地と推定される中央アフリカや西アフリカ一帯はコンゴ高原だろうがアンゴラだろうが、おおむね不毛のオキシソル大地だ。確かに土壌マップで結論を出すのは性急だ。私の経験では、ハワイ大学作成のハワイの土壌マップは全く信用が置けないし、FAOの土壌マップの信頼度は知らない。とはいえ、どうもコーヒーは火山灰土壌原産ではなさそうだ。

世界第2位のコーヒー生産国のベトナムは、おおむね、強風化赤黄色土。強風化との名前のとおり、風化の進んだ痩せた土壌。火山灰土壌よりもずっと厄介だ。

最大のコーヒー生産国のブラジルはオキシソル土壌が主流だ。火山灰土壌のかの字もない。ブラジルのコーヒー業界はテーラ・ロッシャ(Terra Roxa:ポルトガル語で赤土の意味)という土壌を自慢する。テーラ・ロッシャは粘土集積土壌の一種で、弱酸性の肥沃な赤土。昔のブラジル農業は施肥をせず畑を使い捨てにしながら奥地へ開拓を進めた。テーラ・ロッシャでは施肥をせず40年もコーヒーが採れたというから、火山灰土壌よりも肥沃だ。しかし、現在、彼らがテーラ・ロッシャという単語を使う場合、赤土という程度の意味で、必ずしも分類学上の土壌の種類を指してはいないようだ。かつては、点在するテーラ・ロッシャでコーヒーが栽培されたが、霜の害を避けるために、生産地は、より北のミナスジェライス州などのオキシソル土壌地帯へ移動した。このことから、ブラジルでテーラ・ロッシャと言う時、昔の栽培地の粘土集積土壌の肥沃な赤土と、新たな栽培地のオキシソルの不毛な赤土が混乱して使用される。つまり、真っ赤なウソだ。

オキシソルは同じ赤土でも、性質は全く異なる。酸性で栄養分が乏しく不毛の大地。長い年月で風化が進み、栄養分が失われた末に、アルミニウムと鉄さび粘土だけが残った土壌で、それが化石化したものはアルミの原料のボーキサイトだ。

オキシソル大地が広がるセラード地域は、ブラジル中西部地帯に広がる灌木林地帯で日本の国土面積の5.5倍もある。かつては、農業に不向きで最貧地域だったが、1970~80年代に、ブラジル政府は、大量の石灰とリン酸を投入した。すると、オキシソルの持つ良好な排水性と通気性が功を奏して、肥沃な土壌に変貌した。そして、大豆・トウモロコシ・牧草地などの大農業生産地帯が生まれた(セラードの奇跡と呼ばれる)。そのセラードの南端に、品種改良した平原でも育つコーヒーを植えた。世界最大のコーヒー生産地である。なお、コーヒー業界でコーヒー生産地として呼称されるセラード地区は、ここでいうセラードのごく一部で、スルデミナスなど他の生産地も広大なセラードに含まれる。

セラードの奇跡には外資も寄与した。資源外交を重視する田中角栄首相のブラジル訪問や渡邊美智雄氏の尽力で、日本もセラード開発を援助することになった。1974年に国際協力事業団 (JICA) が発足して、日伯セラード農業開発協力が進められた。喫茶店でブラジルがベースのブレンドを注文するたびに、ここに投入された大量の石灰とリン酸肥料と有機物(つまり、多額の援助資金)を飲んでいることになる。今でこそ、食糧が余ってしょうがないことが国際貿易・政治の課題だが、1970~80年代には、世界の食糧危機が叫ばれた。セラードの奇跡は食糧危機を解消する偉業だった。

ただし、不毛ゆえに、セラードには希少で多様な生態系が存在する。開発はその草原・森林の生態系や原住民の生活様式を破壊したとの批判は広く知られるところである。

ちなみに、黒ぼく土はコーヒーに適しているが、残念ながら、日本はコーヒー栽培には向かない。コーヒーは霜で即死する。100年に一度でも霜が降りる所はリスクが高い。霜柱が立ちやすいのは火山灰土壌の特徴だ。さらに、気温が23度を越えると光合成が阻害される。コーヒー産地の気温は27度を越えない。しかも、昼夜の寒暖差が必要。だから、コーヒー産地は熱帯・亜熱帯の標高の高い場所にある。また、コーヒーは根が浅いので強風に弱い。台風の通り道にコーヒー産地はない。

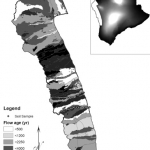

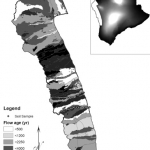

さて、ホノルルがあるオアフ島とコナのあるハワイ島では、土の色が違う。オアフ島は赤土だが、ハワイ島は黒土。ハワイ島は溶岩が噴き出すホットスポットの上にある活火山の島。ハワイ諸島は太平洋プレートに乗って、西へ移動しているので、マウイ、オアフ、カウアイと西に行くほど古い。土壌もその順に古い。若いハワイ島には黒い火山灰土壌が豊富だが、オアフ島やカウアイ島は既にミネラル分は流出して火山灰土壌は消え、セラードと同じオキシソルの赤土に劣化している。ハワイ島は数十万年、オアフ島は3~4百万年、一番古いカウアイ島は約5百万年を経ているが、数億年は経ているアフリカ大陸やブラジルの土壌に比べれば、はるかに若い。それでも、火山灰土壌は風化し消失する。火山灰土壌の命は儚い。ハワイ島コナはフアラライ山とマウナロア山の山麓に標高200m~800mの地域に縦3km、横35kmの帯状のコーヒー産地(コーヒーベルト)が広がる。火山から流出した溶岩の上に粘土と腐植が溜まった火山灰土壌。この細長いコーヒーベルト地帯では、畑によって土壌は微妙に違う。

溶岩は火口から10mや100mの幅の溶岩流になって斜面を下へ流れる。コナの溶岩流は一番新しいのが220年前で、古いのは1万5千年前。異なった年代の溶岩が帯状に重なっている。図では、色が濃いほど年代が古い。丁度バーコードの様な模様で、村を水平方向へ移動するたびに土壌の年代が異なる。

火山灰土壌は新しいと未熟である。図の白い部分は500年以内の溶岩流の跡でコーヒーは育たない。時が経つにつれ溶岩の上に、粘土(いったん水に溶けた溶岩が結晶化した物)と腐植(動植物の遺体が分解した物)が堆積して火山灰土壌が成熟する。しかし、古すぎたり雨が多すぎると栄養分は流出してしまう。よって、コナは畑によって土壌の質が微妙に異なる。あるいは同じ畑の中でも異なる場合がある。ワインのブドウ畑では道を挟んで隣同士の畑でもワインの質に差がでるので、テロワールとかマイクロクライメットという単語が用いられる。スペシャルティーコーヒー業界もワインを真似して好んで用いる。

同じコナでも標高によって雨量や気温や日照量が違うので、コーヒーの質に差が出る。それに加え、同じ標高でも横に移動すると目まぐるしく土壌の年代が変化するので、やはりコーヒーに微妙な差が出る。おまけに、土壌中にコーヒーの根の大敵である線虫の多い地域と少ない地域があるので、もうごちゃごちゃだ。

確かに地域で差はある。カッピング競技会の審査をしていて感じることもある。しかし、ここまで土壌の話をさんざんしておきながらなんだが、コーヒーは施肥さえすれば土壌の違いよりも、気温、湿度、雨量などの気候が栽培に適しているか否かの方が重要。さらに、もっと大切なのは、コーヒーを健康に育て、きれいに収穫するか否か。桁違いに重要だ。大きくコーヒーの香味に差が出る。それに比べれば、コナの土壌の差など微々たるものである。

ワインは果実の熟度が揃っているので10日程度で収穫を終える。つまり、収穫がワインの味に与える影響は小さい。その分、畑の違いが強調される。だからテロワールだ。しかし、コーヒーはコナだと収穫は5カ月以上に渡る。うちの農園では昨年は3週間ごとに畑を一周して全部で9周した。そのたびにきれいに完熟した実だけを摘まなければならない。未熟もダメ、過熟もダメ。収穫の重要度は高い。クリーンカップ至上主義を掲げ、きれいな収穫を最重視する私は、テロワールよりも人、きれいに収穫するピッカーの方が重要に思える。だって、他の産地ではあの不毛の赤土のオキシソル土壌や強風化赤黄土でも立派なコーヒーを生産する農家はあるんだから。

どんな作物にせよ、農家が土壌の種類を自慢したら、話半分に聞いておいた方が良い。実は、農家だって、土の種類ではなく、自分が土をどれだけ手入れしているかを自慢したいのだ。それを抜きに、ことさら土の種類だけを自慢する人がいたらば、それは怪しい。そもそも、芋や大根や人参など地中にできる物を除いて、スーパーで火山灰土壌を売りにした野菜や果物など見たことがない。土なしの水耕栽培を売りにする野菜はあっても、○○土壌だから美味しいと、まるで常識のように宣伝される農産物はコーヒー以外にない。植物はそんなに単純ではない。生産者としては、日本のコーヒー業界の「火山灰土壌」の常套文句は本当に不思議だ。土壌の種類が何であれ、適切な物理性(保水性、保肥力、透水性)を整え、適切な酸性度(pH)を保ち、充分な有機物と栄養と水を与えれば、コーヒーは育つ。その上、有機物を増やして土壌中の菌類とバクテリアを元気にすれば、彼らが多くの仕事をしてくれる。火山灰土壌はその多くが整っている。その他の痩せた土壌だと、農業に化学的な要素が増える。追加的な石灰(酸性度の調整)、栄養分、微量栄養素の管理など化学的な知見、素材を投入する必要性が増す。

土壌には、コーヒーの木が必要とする窒素・リン・カリウムなどの主要栄養分の他にもカルシウム、マグネシウム、鉄、マンガン、銅、亜鉛、ホウ酸などの微量栄養素量が適切な量でバランスよく存在しなければならない。一つでも不足すると成長が阻害されるし、過剰でも障害が起きる。

コーヒーの最適pH値は5.5~6.0と弱酸性。植物はそれぞれが好む最適なpH値から大きく酸性、あるいはアルカリ性に傾くと、たとえ、充分な栄養素が存在していても、根が栄養素を吸収できなくなる。だから、酸性度の管理も必要。

加えて、土壌中の菌類やバクテリアを増やして落ち葉などの表土の有機物がコーヒーの根に吸収されやすい形に変えられる土壌環境を作ることが大切だ。逆に、線虫などのコーヒーに害を与える生物が増えないことが望ましい。

枝葉を見れば栄養状態の大体の見当はつくが、栄養成分検査は役に立つ。畑の土を数ヶ所から採取し、ハワイ大学の研究所のコナ出張所へ持っていく。研究所が土の中の栄養成分を計測して、コーヒー畑に適した成分にする為の改良策を提示してくれる。そのほかに葉の養分検査で、不足している栄養素を割り出してくれる。便利なサービスだ。

コーヒーが実をつけるには大量の窒素とカリウムが必要。毎年のシーズン初期(開花時)に検査し、窒素とカリウムの残存量を把握する。それに基づき、年に何回、どれくらいの量の肥料を投入するかの計画を立てる。うちは魚の切れ端を炭化させた肥料を主に使うので、撒くたびに畑が魚臭くなるが、これは我慢。

そうやって栄養管理をしているが、うちのコーヒーの木は微量栄養素のマンガンが不足しがち。マンガンは光合成に必要。土壌中にはあるが、上手く吸収できない。実はそれを解決するためにここ数年、土壌について調べたのが本稿執筆の契機となった。結局、ハワイ大学の研究員がうちの畑で色々実験もしたが、ここの土壌中のマンガンの挙動が良く分らないので、マンガンを葉面散布することにした。反則みたいで悔しいが、土づくりが目的ではなく、美味しいコーヒーを作るのが目的だから仕方がない。

さて、ハワイ大学の土壌検査のマニュアルには1カップの土を提出せよと書いてある。計量カップは日本とアメリカではサイズが異なる。日本では酒と米に180cc(一合)を使うこともあるが、おおむね200ccが標準だろう。一方、アメリカでは1カップは240cc (0.5パイント)と連邦法で定められている。その証拠に、アメリカで買う日本製のカレーの箱には、調理法が日本語と英語で併記され、水は日本語では6カップ、英語では5cupsとある。ともに1,200ccだ。

ここはアメリカ、240ccの土を提出するのが筋。だが、私の妻は日本とカナダのハーフで、カナダでは1カップは250cc。敬意を表し、「少し多めに250ccを提出するから」と妻に見せた。すると、「アメリカ人にとって1カップといったら、普通マグカップ1杯でしょう」との答えが返ってきた。それじゃ倍じゃないか。ここで大激論となった。

「だって、コーヒーを一杯注文すると、マグカップになみなみと注ぐでしょ。」

「じゃー、料理の本に1カップとあったら、アメリカ人はマグカップを使うのか?」

「普通のアメリカ人は料理をしないから、そんな細かい決まりは誰も知らないわよ。」

「研究所に提出するんだぞ。科学者だぞ。そんないい加減じゃ科学は成り立たないぞ。」

「アメリカは何でも大きいの。マグカップでいいじゃない。」

「連邦法の規定だぞ。お前は弁護士のくせに、連邦法を無視していいのか?」

意地っ張りな私は250cc分を袋に入れて、車で30分先の研究所へ行った。土を提出すると、受付の女性は困り顔。こんな少量を持ち込んだ人は初めてだという。彼女はマニュアルを持ち出してきた。そして、キッパリと「土のサンプルは1カップ必要です。これでは足りません」との返事が来た。1カップというと、どれくらい必要なのかを問うと、机の上のすっかり冷めたコーヒーの入った大きなマグカップを指差した。哀れかな連邦法。

往復1時間。マグカップ分の土500ccを集めて、再提出した。

2020年6月 山岸秀彰

(本稿執筆に際しては、世界の土壌研究の専門家の森林総合研究所の藤井一至主任研究員から数多くの助言を頂いた。また、同氏の著作「土 地球最後のナゾ」(光文社新書)も参考にした。感謝いたします。)